Inklusion auch ein Thema in der Kirche St. Edith Stein

Warum sich Jan und Anja die liturgischen Gewänder anziehen, erklärten sie bereits bei der Begrüßung. Am Sonntag, 7. September, lud die katholische Kirche St. Edith Stein zur inklusiven Eucharistiefeier und ermöglichte Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, der Messe in leichter Sprache zu lauschen. Ab 11 Uhr führten Pfarrer Hanns-Jörg Meiller, Pastoralreferent Jan Quirmbach und Referentin für Inklusive Seelsorge Anja Scherer das Publikum zusammen mit den Messdienern und unter musikalischer Begleitung von Christof Stadelmann durch den Gottesdienst. Die inklusive Eucharistiefeier fand unter besonderem Einsatz von Sabrina Geller (Mitglied des Ortsbeirats Kalbach-Riedberg, SPD) in Kooperation mit dem Sozialwerk Main-Taunus e.V. statt, das vom 03.09. bis zum 12.09. die Frankfurter Psychiatriewoche ausrichtete. Sie wirkt der Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen entgegen, indem sie Projekte zur Teilhabe fördert und Raum für persönliche Begegnungen schafft.

Nah am Leben und mit allen Sinnen

Die Messe folgte im Großem dem Ablauf einer klassischen Eucharistiefeier, streute unter dem Motto „Engel – mehr als Boten Gottes“ jedoch zahlreiche interaktive Angebote und vielschichtige Berührungspunkte ein, von denen die Teilnehmer nach der Feier selbst am besten zu berichten wussten. Bei einer Tasse Kaffee an den vor der Kirche aufgebauten Tischen und Bänken kam schnell zur Sprache, dass die Messe alle Sinne reizte und sich durch ihre bildhafte Gestaltung hervortat. Nadine, die mit ihrer Tochter gekommen war, sagte, sie habe gezielt den Inklusionsgottesdienst aufgesucht, da dieser für Kinder verständlicher und die Ansprache intensiver sei. Tatsächlich hatten Jan und Anja im Wortgottesdienst die Frage gestellt, wie Engel aussehen, sich anfühlen und riechen. Letzteres entlockte dem Publikum vorsichtiges Gelächter – passend, denn „Engel können auch Humor haben“. Auch dass die Hauptrede über Engel – Helfer in Jeans, Pflegedienstkleidung oder Feuerwehrstiefeln – in Dialogform gehalten war, brach tradierte Strukturen auf und sorgte für eine gelöste Stimmung. „Abwechslungsreich“ sei der Gottesdienst gewesen, so Andreas und Bernd, die als zusätzliche Bereicherung zu herkömmlichen Gottesdiensten auch das Zusammenkommen mit Kaffee und Gitarre im Anschluss an die Feier hervorhoben.

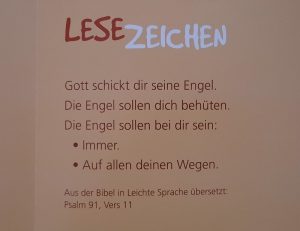

„Klar und deutlich“ nannten Brigitte, die mit dem Sozialwerk Main Taunus in Verbindung steht, und Alberta, die als Altenpflegerin tätig ist, den Gottesdienst. So wurden das Evangelium und Psalmen in einfacher Sprache vorgetragen: Statt „denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen“ (Psalm 91, Vers 11) galt „Gott schickt dir seine Engel/Die Engel sollen dich behüten/Die Engel sollen bei dir sein: Immer/Auf allen deinen Wegen“ (Psalm 91, Vers 11 in leichte Sprache übersetzt).

Der Flyer zur Eucharistiefeier der Kirche St. Edith Stein folgt den Regeln leichter Sprache: In jedem Satz ist nur eine Aussage. Jeder Satz steht in einer Zeile. Der Text ist in Abschnitte unterteilt.

„Nah am Leben“ sei die Messe gewesen, ergänzte Brigitte weiter und bezog sich wie viele andere Teilnehmer auf die an das Publikum gerichtete Aufforderung, darüber nachzudenken, wer ihnen das letzte Mal geholfen hatte und wem sie selbst das letzte Mal geholfen hatten. Bei der eigens für den inklusiven Gottesdienst entworfenen Engel-Aktion beschrifteten Teilnehmer ausgeschnittene Papierengel mit einer Person, die ihnen zu Hilfe gekommen war und für sie einen ganz persönlichen Engel darstellte. Familienangehörige, Kollegen und viele Namen tummelten sich auf der Tafel. Mancher Engel offenbarte auch erstaunliche Lebensgeschichten.

Wandel hin zu inklusiver Gesellschaft

Das Sozialwerk Main Taunus hatte die Zusammenarbeit auf seiner Website mit „Jeder Mensch ist von Gott gewollt und geliebt, einmalig und unverwechselbar, auch bei Krankheit, Alter, Behinderung, Schwachheit und Gebrechlichkeit, bei geistiger und seelischer Veränderung.“ beworben. Das Thema Inklusion und mit ihm das Thema leichte Sprache erfährt derzeit eine gesellschaftsweite Beachtung. Nicht nur Ämter sind nach der Barrierefreien-Informations-Technik-Verordnung (kurz BITV 2.0) bereits seit 2011 verpflichtet, ihre Internetauftritte barrierefrei zu gestalten. Auch Kultureinrichtungen wie Museen und Bildungseinrichtungen wie Universitäten sind bemüht, ihre Websites in leichter Sprache anzubieten. Seit dem 28. Juni 2025 gilt außerdem das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (kurz BFSG), das auch private Anbieter dazu verpflichtet, digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei aufzubereiten.

Wohl ist ein Gottesdienst kein digitales Produkt, Inklusion laut Pastoralreferent Jan Quirmbach dafür aber ein „Herzensprojekt“. Bereits in der Vergangenheit hat die Kirche St. Edith Stein kreative Gottesdienste abgehalten und vor 2 Jahren damit begonnen, auch inklusive Gottesdienste auszurichten. Sie folge dabei ihrem Grundverständnis, „dass Kirche drei Dinge sein soll: offen, nahbar und gemeinschaftlich“. Die Idee: Für alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft und Einschränkungen Räume schaffen, in denen sie ihren Platz finden. Für die Zukunft sind in diesem Sinn auch weitere inklusive Eucharistiefeiern geplant. Eine Inspiration für die Gestaltung dieser Feiern gab es derweil von einer anonymen Teilnehmerin des Sozialwerks Main Taunus, die sich vor allem von der weiblichen Beteiligung an der Hauptrede begeistert zeigte: „Mehr Frauen!“