Das Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) wird20! Daher lädt das Forschungsinstitut am 6. Juli ab 11 Uhr zum »Tag der offenen Tür« ein. Damit beginnt das FIAS seinen Veranstaltungsreigen im Jubiläumsjahr.

Am kommenden Samstag öffnet das FIAS anlässlich seines 20. Gründungsjubiläums seine Türen für Interessierte: Wer gerne vor dem Fernseher den Fußball mit den Gedanken steuern würde – FIAS-Forschung macht es möglich! Weitere Experimente zum Mitmachen, verständliche Kurzvorträge, ein Kinderprogramm sowie Kaffee und Kuchen locken in das markante rote Gebäude am Riedberg mit Blick auf Skyline und Mittelgebirge.

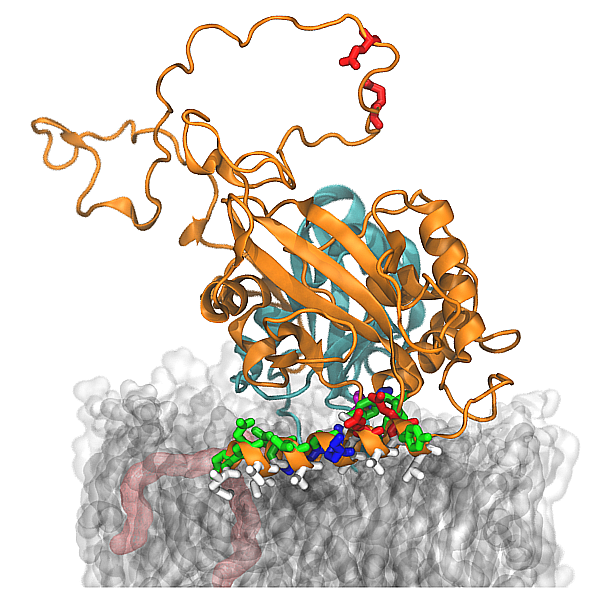

Solange Menschen handelnd in die Geschicke der Welt eingreifen, sind sie verpflichtet, das Wissbare zu ergründen”, schrieb Neurobiologe Wolf Singer 2004, der zusammen mit dem Physiker Walter Greiner das FIAS gründete. Diesem Antrieb menschlicher Neugier zum Weltverständnis können am kommenden Samstag junge ebenso wie erfahrene Interessierte folgen: Was ist ein Algorithmus? Wie lassen sich Medikamente mit Licht steuern? Und was passierte nach dem Urknall?

Das FIAS wurde gegründet, um das Verbindende in der Vielfalt zu erschließen.

(Wolf Singer, Gründungsdirektor 2004)

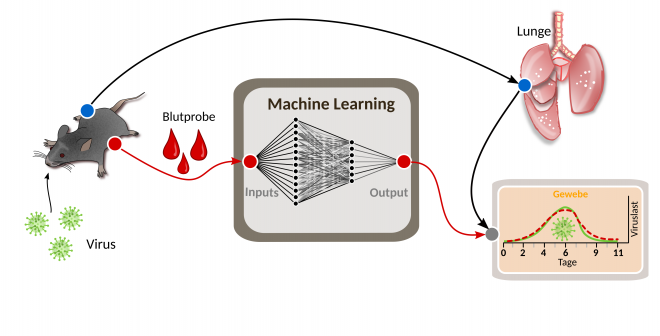

Solchen und vielen anderen Fragen widmen sich die Forschenden am FIAS in ihrer täglichen Arbeit. Als theoretisches Institut stehen dabei vor allem Simulationen und Berechnungen im Vordergrund. Die unglaublich großen Datenmengen, die heutzutage weltweit in Experimenten gewonnen oder vorhergesagt werden können, müssen gefiltert, sortiert und ausgewertet werden. Das gilt für winzige Moleküle in der Zelle ebenso wie für die fernen Ereignisse in Sternen und Galaxien.

Das FIAS [will] Prinzipien identifizieren, die der Organisation komplexer Systeme zugrunde liegen. (aus dem Leitbild 2006)

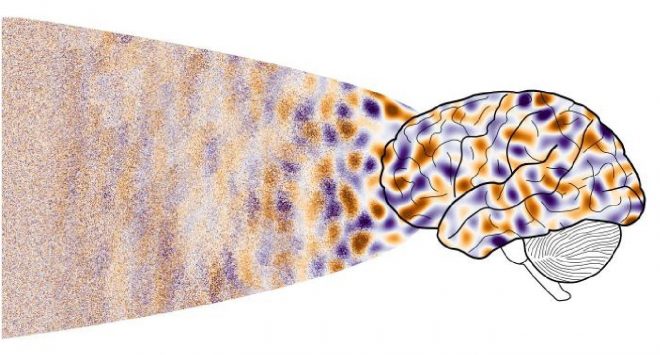

Von Anfang an symbolisierte das FIAS-Logo diese Verknüpfungen sowie das Verbindende unserer Welt. Heute forschen über 130 Mitarbeitende aus 23 Ländern interdisziplinär in den Bereichen Biologie und Neurowissenschaften, Computer und Künstliche Intelligenz sowie Physik und Theoretische Naturwissenschaften. Mit ihren Simulationen und Theorien tragen sie zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit bei: Sie erforschen, wie wir lernen und denken, entwickeln Vorhersagemodelle für Erdbeben, Vulkanausbrüche und Gewitter, untersuchen die Natur von Schwarzen Löchern und optimieren Computer, damit sie nachhaltiger werden.

Als Stiftungsinstitut gewährleistet das FIAS größtmögliche Unabhängigkeit und Flexibilität.

(Wolf Singer, Gründungsdirektor 2004)

Als Stiftungsinstitut lebt das FIAS von seinen Unterstützern: allen voran die Goethe-Universität Frankfurt sowie viele großzügige private Spender sowie fördernde Firmen, die im Laufe der zwei Jahrzehnte Forschung am FIAS ermöglichten.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: Von Anfang an betreute die FIAS International Graduate School for Science (FIGSS) Promovierende interdisziplinär. Sie fördert die Forschung in den Schnittbereichen zwischen den klassischen Wissenschaften. Möge die Faszination des Wissbaren am Tag der offenen Tür auch kommende Generation für die Wissenschaften am FIAS gewinnen: Alle sind herzlich willkommen!

Weitere ausführliche Informationen unter https://fias.institute, in unseren Jahresberichten https://fias.institute/de/das-fias/informationsmaterial sowie zur Geschichte https://fias.institute/de/das-fias/uebersicht. Gesprächspartner von der Gründung bis zur heutigen Forschung sowie Bildmaterial vermitteln wir Ihnen gerne.

Kontakt

Patricia Vogel

Organisation Tag der offenen Tür am FIAS

Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)

Tel.: +49 69 798 47688

eMail: pvogel@fias.uni-frankfurt.de

Das FIAS (Frankfurt Institute for Advanced Studies)

ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung in Frankfurt am Main. Hier entwickeln international ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Theorien zu komplexen naturwissenschaftlichen Zukunftsthemen in den Bereichen theoretische Naturwissenschaften, Computerwissenschaften und KI-Systeme sowie Lebens- und Neurowissenschaften. Über die Grenzen der Disziplinen hinweg erforschen sie mit Hilfe mathematischer Algorithmen und Simulationen die komplexen selbstorganisierenden Systeme der Natur. Das FIAS ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. https://fias.institute/