Internationales Forschungsteam untersucht das Sehen als Abstimmung vernetzter Neuronen.

Eine Studie von Forschenden des Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) und internationaler Partner zeigt, wie das Gehirn nach dem Augenöffnen lernt, visuelle Reize zuverlässig zu verarbeiten. Durch Erfahrung werden Eingangssignale präziser und stimmen sich zunehmend mit vernetzten Schaltkreisen ab. Ein Prozess, der eindeutige Seheindrücke erst ermöglicht. Diese Kenntnisse können Künstliche Intelligenz (KI) und Therapien verbessern.

Wie das Gehirn lernt, die Welt zu sehen, war lange ein Rätsel. Frühere Studien deuteten darauf hin, dass die neuronalen Antworten bei Augenöffnung noch unreif und unkoordiniert sind. Die neue Arbeit von Forschenden am Max-Planck-Florida-Institut für Neurowissenschaften (MPFI) in enger Zusammenarbeit mit dem FIAS zeigt ein anderes Bild: Visuelle Erfahrung schärft nicht nur die eingehenden Signale, sondern stimmt sie auch präzise mit den vernetzten Schaltkreisen ab. So entsteht aus anfänglich variablen Mustern eine stabile, zeitlich kohärente Abbildung der visuellen Welt.

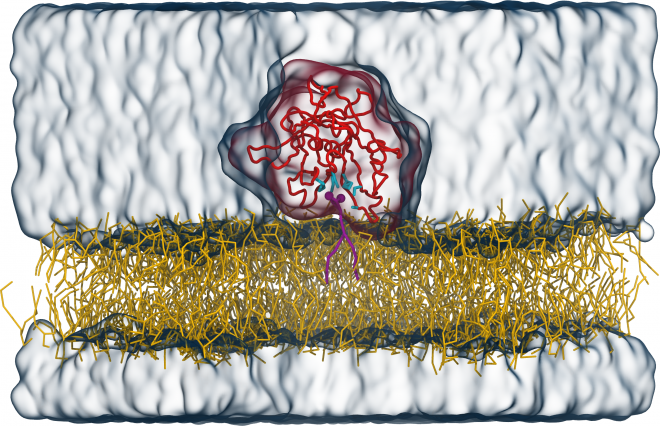

Das Team in Jupiter, Florida verfolgt diese Abstimmung in Frettchen – ideal, weil diese ihre Augen erst Wochen nach der Geburt öffnen. So lässt sich gezielt beobachten, wie visuelle Erfahrung die Entwicklung neuronaler Schaltkreise beeinflusst. Mit einer einzigartigen Kombination aus verschiedenen modernen Methoden simultaner Elektrophysiologie, Kalzium-Imaging und Zell-Ableitungen – erfassen sie die Aktivität einzelner Neuronen und ganzer Netzwerke gleichzeitig.

Diese Kombination erlaubt es erstmals, die Aktivität einzelner Neuronen direkt mit den Aktivitätsmustern des Gehirns zu verknüpfen – ein Blick aus verschiedenen Winkeln auf die Entwicklung. Darauf basierend entwickelten Forschende aus der Gruppe von FIAS-Senior-Fellow Matthias Kaschube ein Computermodell, das die unterschiedlichen Beiträge der biologischen Prozesse entwirrt: Nur wenn sich im Laufe der Zeit sowohl die Präzision der Eingangssignale als auch ihre Abstimmung mit den vernetzten Netzwerken verbessern, entstehen eindeutige Seheindrücke. Diese methodische Breite – möglich durch die bewährte internationale Zusammenarbeit – erlaubt es, vom einzelnen Neuron bis zum Netzwerk und über verschiedene Schichten der Hirnrinde hinweg ein konsistentes Bild der Reifung zu zeichnen.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Gehirn beim Sehenlernen nicht einfach nur vorhandene Strukturen verfeinert“, sagt FIAS-Doktorandin Sigrid Trägenap, die das Modell mit entwickelt, „sondern es passt seine internen Netzwerke aktiv an die Welt an, die es wahrnimmt“. Damit demonstriert es eine Anpassungsfähigkeit, die zu den größten Stärken unseres Denkorgans zählt und künstliche Intelligenz bislang in den Schatten stellt.

Die Forschenden vermuten, dass die Entwicklung dieses Zusammenspiels ein Grundprinzip des Gehirns ist – weit über das visuelle System hinaus. Dies könnte erklären, wie das Gehirn in unterschiedlichen Sinnesbereichen und kognitiven Funktionen präzise und flexibel arbeitet. Das eröffnet neben neuen Perspektiven für die Grundlagenforschung auch Chancen für Anwendungen in der KI, die vom Gehirn durchaus noch lernen kann. Zudem sind die Erkenntnisse nützlich in der medizinischen Therapie, beispielsweise bei der Rehabilitation von Gehirnausfällen nach Schlaganfällen.

Kontakt:

Sigrid Trägenap

Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)

Tel.: +49 69 798 47501

eMail: traegenap@fias.uni-frankfurt.de

Web: https://www.fias.science/de/lebens-und-neurowissenschaften/gruppen/matthias-kaschube/

Das FIAS (Frankfurt Institute for Advanced Studies) ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung in Frankfurt am Main. Hier entwickeln international ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Theorien zu komplexen naturwissenschaftlichen Zukunftsthemen in den Bereichen theoretische Naturwissenschaften, Computerwissenschaften und KI-Systeme sowie Lebens- und Neurowissenschaften. Über die Grenzen der Disziplinen hinweg erforschen sie mit Hilfe mathematischer Algorithmen und Simulationen die komplexen selbstorganisierenden Systeme der Natur. Das FIAS ist eine gemeinnützige Stiftung zwischen der Goethe-Universität und privaten Stiftern und Sponsoren. (https://fias.institute/)

Die Stiftung Giersch fördert Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur sowie medizinische Projekte unter dem Motto „die Zukunft fördern“. Der Frankfurter Unternehmer, Senator E.h. Prof. h.c. Carlo Giersch und seine Frau Karin Giersch knüpfen damit an die stolze bürgerliche Stiftertradition ihrer Heimatstadt Frankfurt am Main und der Region an. Sie unterstützen die Forschung am FIAS seit vielen Jahren.

Publikation:

Augusto Abel Lempel, Sigrid Trägenap, Clara Tepohl, Matthias Kaschube und David Fitzpatrick. Development of coherent cortical responses reflects increased discriminability of feedforward inputs and their alignment with recurrent circuits. Neuron (2025). https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.08.014