20 Jahre Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)

Wolf Singer, der Mit-Initiator des Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) erinnert sich. Es war die Zeit der Jahrtausendwende. Theorien und Simulationen für sein Fachgebiet, die Neurobiologie und alle Naturwissenschaften wurde immer wichtiger.

„Daher habe ich ganz frech einen Antrag bei der VW-Stiftung für eine theoretische Stiftungsprofessur Neurowissenschaften an der Uni Frankfurt gestellt“, erzählt er. Der Antrag wurde international begutachtet, als tragfähig befunden und die ersten Fördergelder genehmigt.

Auch andere Wissenschaftler, wie zum Beispiel der Physiker Walter Greiner waren zu der Zeit auf der Suche nach mehr theoretischer Physik. Beim damaligen Präsidenten der Goethe-Universität stießen sie auf ein offenes Ohr.

„Komplexe Systeme, egal in welcher Wissenschaftsdisziplin, lassen sich durch die gleichen theoretischen Ansätze beschreiben!“ so die immer noch gültige Zielsetzung.

Das FIAS wurde als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Dies ermöglichte Flexibilität in der Forschung. Zusammen mit Steinberg und Horst Stöcker, dem Vizepräsidenten für Forschung und späteren ersten FIAS-Vorsitzenden, machten sich Wolf Singer und Walter Greiner auf die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und Finanzierungspartnern.

Wichtige Förderer wurden gefunden

|

|

100 Millionen Euro Forschungsmittel wurden zur Verfügung gestellt. Stiftungsrat und Kuratorium wurden gegründet. Gründungsdirektoren im neuen Vorstand waren die Herren Greiner und Singer. Aus 250 Bewerbungen wurden 5 künftige Fellows ausgewählt.

„Das Verbindende in der Vielfalt zu erschließen“, war und ist ein Motto des FIAS.

Nach nur 9 Monaten Bauzeit zog das FIAS 2007 in das neue Gebäude am Riedberg. Bauherr Carlo Giersch: „Wenn sich Geist und Geld begegnen, kann Großes entstehen.“

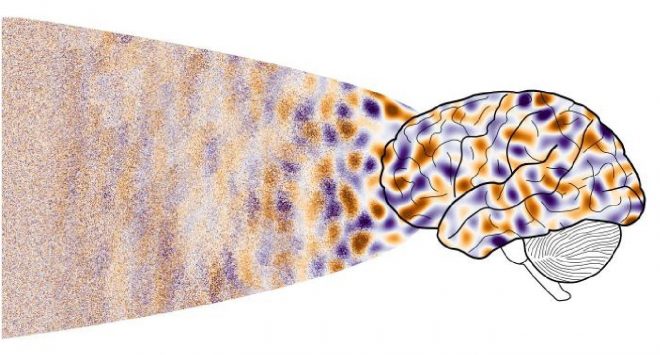

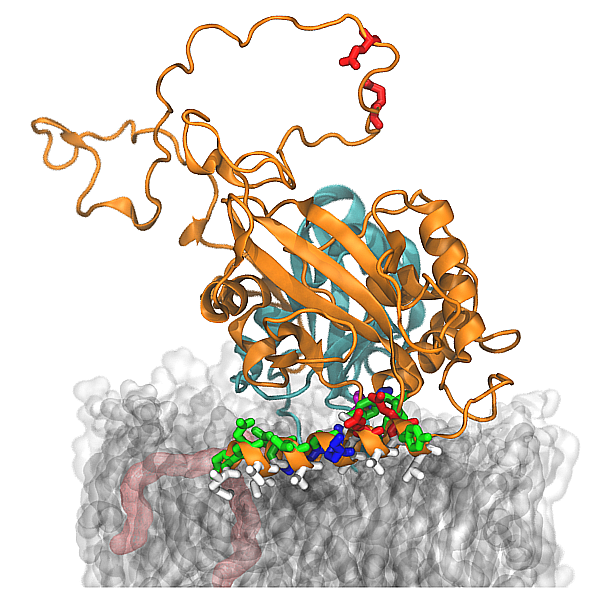

Die Erfolge des FIAS lassen sich sehen: Die computergestützten Neurowissenschaften haben die Forschenden entscheidend vorangebracht. Theorien und Simulationen von molekularen und zellübergreifenden Netzwerken erlauben Aussagen über Zellbewegungen, Signalprozesse und Interaktionen von Zellen bis zu Computermodellen von Infektionskrankheiten und deren Übertragung.

Physiker beschreiben kleinste und extrem dichte Materieformen, Gravitationswellen und Neutronensterne und liefern wichtige Daten zu Klima, Erdbeben und Stromübertragung. Am FIAS entwickelte Hochleistungscomputer gehören zu den energieeffizientesten Systemen weltweit.

„Ein kleines Institut kann wie ein Schnellboot navigieren und jederzeit die Richtung ändern.“

Neben Neurowissenschaft und Physik nutzt heute auch die Biologie am FIAS Simulation und Modellierung. Das FIAS kann mit den modernen Methoden der EDV die Forschung gezielt und effizient voranbringen. Ein Dank an die visionären Gründer.

Das Jubiläumsjahr

Das Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Im markanten roten Institut am Riedberg forschen 150 Fellows und Mitarbeitende interdisziplinär an komplexen naturwissenschaftlichen Zukunftsthemen.

Schwerpunkte sind Simulationen und Theorien aus allen naturwissenschaftlichen Bereichen, die Grundlagen zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit schaffen. Als gemeinnützige Stiftung arbeitet das FIAS eng mit der Goethe-Universität, benachbarten Forschungsinstituten sowie privaten Stiftern und Sponsoren zusammen.

Das FIAS feiert dieses Jahr mit Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür, Sommerfest und Beteiligung an der »Night of Science« sowie dem Museumsuferfest. Höhepunkt ist der Festakt im Casino der Goethe-Universität am 5. Dezember unter der Schirmherrschaft des Universitätspräsidenten.

20 Jahre FIAS das sind

- 72 Fellows

- über 100 Promotionen

- 3 Stiftungsprofessuren

- 15 eng kooperierende Adjunct und International Fellows

- über 20 fördernde Stiftungen und Sponsoren

- jährlich rund 150 forschende Gäste aus über 25 Ländern

Weiterführender Link

UniReport Ausgabe 5-2024 vom 10.10.2024, Seite 3