Kalbach-Riedberg erörtert, wie bürgernahe Bildung funktioniert

Neue Erkenntnisse vom Programm „Bildungskommune“ im Stadtteil Kalbach-Riedberg öffnen den Raum für Fragen und Anregungen. Das durch den Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt, das 2023 angelaufen war, verfolgt das Ziel, Bildung für alle zugänglich zu machen und dabei gezielt auf die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse der Frankfurter Bürger und ihrer Stadtteile einzugehen. Wie sich die Kalbacher und Riedberger Bildung vorstellen, an welchen Orten sie stattfindet und wo Entwicklungsbedarf besteht, erörterten Vertreter verschiedener Initiativen am Freitag, 5. September, gemeinsam mit Herrn Dr. Elard Apel, Stabsstelle „Pädagogische Grundsatzplanung“ des Stadtschulamtes, und der wissenschaftlichen Referentin Carola Schlögl-Ngum bei der Veranstaltung „Tür auf für Bildung“ im Regionalen Beratungs- und Förderzentrum Nord. Bereits im Zeitraum zwischen Mai und Juli dieses Jahres hatten Passanten mithilfe von interaktiven Karten, Stellwänden und Abstimmungssäulen in den mobilen Stadtteillaboren ihre Meinung zu bestehenden Angeboten sowie Verbesserungsvorschläge zusammengetragen.

Tür auf für Bildung in Kalbach-Riedberg

In den Laboren hatte sich gezeigt, dass vor allem die Riedberger den ansässigen Campus sowie die zugehörige Universitätsbibliothek als bedeutende Bildungsstätte im Stadtteil erachten. Als wichtiges Bildungsereignis wurde in diesem Zusammenhang die „Night of Science“ genannt, die auch vielen Teilnehmern von „Tür auf für Bildung“ ein Begriff war. Blieben Vertreter von Schulen der Abendveranstaltung auffallend fern, war der Bildungsklassiker dennoch ein wichtiges Thema, sowohl in den Stadtteillaboren als auch bei der Infoveranstaltung. Umtriebig wurde diskutiert, was es mit dem Stadtteil mache, wenn Schüler diesen beim Wechsel auf weiterführende Schulen verlassen müssen. In Kalbach-Riedberg gebe es zu wenige weiterführende Schulangebote, so der Konsens.

Dabei blicken die Kalbacher und Riedberger bei der Frage, wie sie Bildung definieren, weit über den Tellerrand. Urban gardening, therapeutisches Reiten und die Naturlotsen am Alten Flughafen durften auf der interaktiven Klebezettelkarte im Förderzentrum nicht fehlen. Auf dieser versammelten sich außerdem verschiedene spirituelle Orte und nicht zuletzt ein 3D-Drucker. Die Stadtteillabore hatten als wichtige Alternative zu herkömmlichen Bildungsstätten das Familienzentrum Billabong ausgemacht, wo Besucher unter anderem ihr Englisch auffrischen, sich im Schach üben oder digitale Kenntnisse aufbessern können. Da Bildung nicht allein auf das Trimmen von Gehirnzellen beschränkt ist, tragen auch Sportangebote ihren Teil zu geistiger Reifung, persönlicher Ein- und sozialer Weitsicht bei, wie Bürger bestätigten. So findet auf dem Fußballplatz im Riedberger Westen oder der Calisthenics-Anlage nahe dem Uni Campus „gemeinschaftliches Lernen“ statt.

Viele Kinder und Menschen mittleren Alters

Dass Demokratie Bildung braucht, ist eine Binsenwahrheit. Dass viele Bildungsträger überlastet und schlecht ausgestattet sind, legte jedoch erst im vergangenen Jahr der Nationale Bildungsbericht nahe: Immer mehr Schulabbrecher und immer weniger Fachkräfte lassen den Zustand des deutschen Bildungssystems in einem besorgniserregenden Licht erscheinen. Initiativen wie das Projekt „Bildungskommune“ können gegensteuern und sich lokal mit den Bürgern vernetzen, verstehen, woran es vor Ort hapert und Anwohner einbeziehen. Andreas Woitun, Redakteur von MainRiedberg und selbst Besucher von „Tür auf für Bildung“, erwähnte das Haus des Jugendrechts für straffällig gewordene Heranwachsende und deutete im selben Atemzug an, dass Bildung auch dem Zweck diene, dass diese dort gar nicht erst aufkreuzen müssten.

Dabei hängt die Antwort auf die Frage, welche Bildungsmittel und -Schauplätze sich als gute Lebensratgeber erweisen, auch mit der sozio-ökonomischen und demografischen Zusammensetzung der jeweiligen Stadtteilbevölkerung zusammen. Um die Bürger auf ihren individuellen Bildungswegen begleiten zu können, fragte das Projekt „Bildungskommune“, wer die Menschen sind, die die örtlichen Bildungsangebote in Anspruch nehmen oder selbst welche beisteuern. Neben dem teils kritisch kommentierten Eindruck, beim Thema Bildung gehe es oft um einkommensstarke Kalbacher und Riedberger, zeigten die statistischen Erhebungen des Programms, dass im Stadtteil vor allem zwei Altersgruppen prominent sind: Kinder und Menschen mittleren Alters.

Wunsch nach mehr Räumlichkeiten und Angeboten für Jugendliche

Was heißt das für die Bildungsarbeit? Tatsächlich fordern viele Bürger mehr Orte für die Zusammenkunft nicht von Kindern, sondern von Jugendlichen. Mutmaßlich richtet sich der Blick der Kalbacher und Riedberger in die Zukunft, denn auch der eigene Nachwuchs kommt irgendwann ins Jugendalter, so die Überlegung am Freitagabend. Dabei sollen nicht nur Jugendzentren Lernmöglichkeiten für Gleichaltrige schaffen. In den Stadtteillaboren war deutlich geworden, dass es zum Zweck des intergenerationellen Lernens auch mehr Orte für gemeinsame Treffen von Jung und Alt geben solle. Senioren hatten sich ihrerseits einen besseren Zugang zu nahegelegenen Sportangeboten (Marie-Curie-Schwimmbad) sowie seniorengerechte Busse gewünscht. Sie verdeutlichten damit, dass Bildung auch eine Frage der Mobilität ist.

Am Freitagabend kam außerdem ein für den Stadtteil spezifisches Manko zur Sprache: In Kalbach-Riedberg gibt es kein eigenes Bürgerhaus. Der in Experteninterviews geäußerte Wunsch vieler Kalbacher und Riedberger nach mehr Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Vereine erfuhr am Freitagabend zustimmendes Nicken. Bei „Tür auf für Bildung“ ergänzten Teilnehmer, nicht nur mehr Innenräume würden benötigt. Vor allem für junge Menschen sollten mehr Orte zum Lernen im Freien geschaffen werden. Das Handy, das aktuell aus zahlreichen Schulen verbannt wird, hatte in den Stadtteillaboren eine Aufwertung erfahren: Sollte es ein Bildungsportal geben, dann bitte für mobile Endgeräte optimiert und so auch unterwegs abrufbar.

So geht es weiter

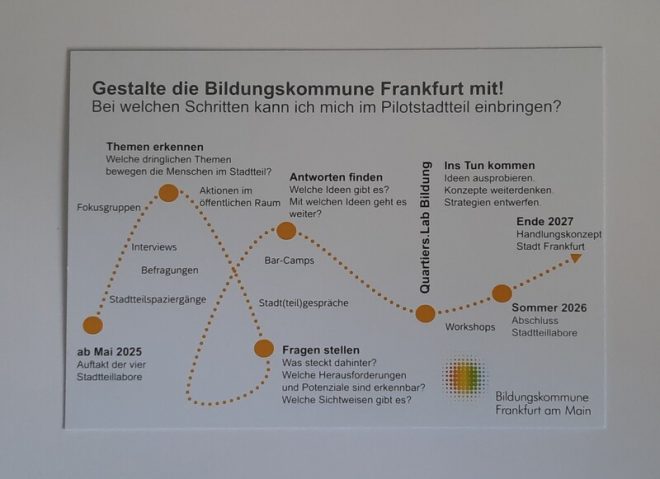

Künftige Aktionstage im Oktober stehen bereits. Das interkulturelle Erntedankfest am 5. Oktober soll dem Wunsch nach mehr Bilingualität und interkultureller Vernetzung nachkommen. Das für Mitte Oktober geplante Gesprächskonzert mit den Bridges Ensembles reizt nicht nur die Ohren, sondern erläutert auch Hintergründe zur vorgetragenen Musik. Das Projekt „Bildungskommune“ selbst läuft noch bis Dezember 2027. Nach den ersten öffentlichen Aktionen und Reflexionsrunden ist für die kommenden Monate die Erarbeitung konkreter Maßnahmen geplant. Weitere Infos gibt es auf der Website https://frankfurt.de/bildungskommune/. Die Ergebnisse der Stadtteillabore lassen sich unter https://frankfurt.de/bildungskommune/bibliothek/dokumentationen/stadtteillabore abrufen.